腰痛に悩んでいる人必見!反り腰を改善する方法を紹介【トレーニングから生活習慣まで】

慢性的な腰痛や太っているわけではないのに出てくるポッコリお腹。もしかしたら、それは「反り腰」が原因かもしれません。

反り腰は猫背と同じで、放っておくと腰痛以外にも様々な症状を引き起こす原因にもなります。

今回はそんな反り腰の原因や症状、改善方法等を紹介します!

腰痛やポッコリお腹が気になる人はぜひ覗いていってください!

反り腰によって起こる症状

まず、反り腰によってどのような症状が引き起こされるのか見ていきましょう。

症状を知ることによって、反り腰を改善する必要性や改善方法のコツなどが見えてくることでしょう!

反り腰によって引き起こされる症状は、

●腰痛

●脚のしびれ

●お尻や足の痛み

●ポッコリお腹

●足のむくみ

などが挙げられます。

腰痛はさることながら、放っておくと「坐骨神経痛」になってしまったり、神経の束である脊髄を保護する役割を持つ脊椎が変形し、脊髄が圧迫されることによって脚やお尻の痛みやしびれ、ひどくなってくると歩行障害にも生じます。

※腰痛が気になる方はこちら

たかが反り腰と甘く見ていると、症状はどんどん悪化していき、いざ改善しようにも初期よりも長く時間がかかってしまう可能性が高いので、早めのケアを心がけましょう!

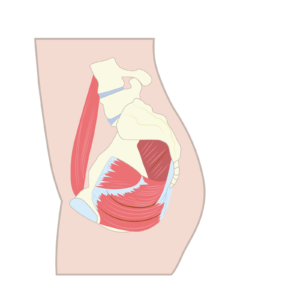

反り腰になってしまう原因

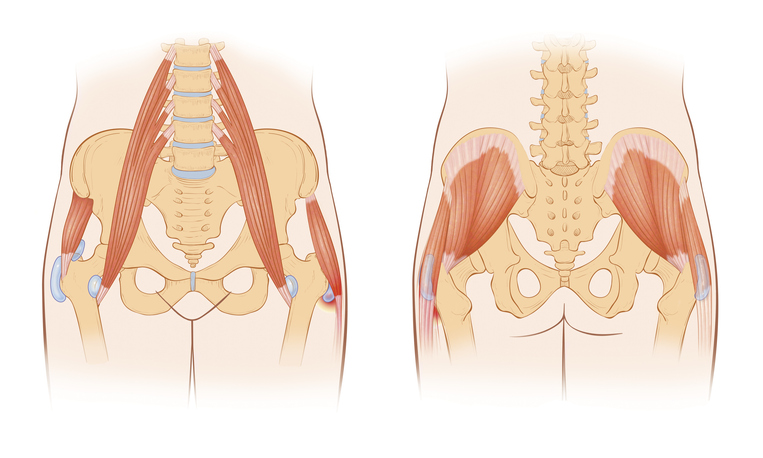

反り腰は基本的に反りにつながっている筋肉が過剰に働いてしまうことによって生じます。

主な部位としては、

●腰

●太ももの前(大腿四頭筋)

●腸腰筋

等が挙げられます。

この筋肉が過剰に働いてしまう、または縮まったまま固まり、骨が引っ張られることで生じてしまいます。

また、反対にお腹や太ももの裏、お尻などの筋肉が弱くなってしまう事でも生じてしまいます。

つまり、相互のバランスが崩れることによって反り腰になってしまうのです。

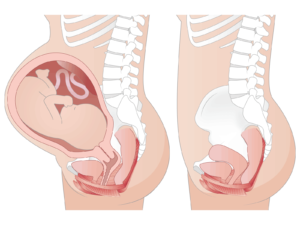

ここまでが主な原因なのですが、そのほかにも脂肪が増加(主にお腹周り)してしまうことによって前側に体重が偏ってしまい、それによって前方に偏った姿勢を正すために腰を反らせた姿勢になってしまうこともあります。

また、女性の場合はヒールの高い靴を履くことによっても同じような症状が出る場合があります。

反り腰の改善方法

ここで、反り腰を改善するのにおすすめの方法をいくつか紹介します!

長く続けていくことで、確実に良くなっていくので是非行ってみてください!

反り腰の改善方法【必要な筋肉をつける】

まず必要なのが、姿勢を正すための筋肉をつけることです。

反り腰から正しい姿勢にするときに必要な筋肉が無ければ長時間保てないので、すぐに戻ってしまい直すのが難しくなってしまうので、しっかりと必要な筋肉をつけていきましょう!

そのためのトレーニングをいくつか紹介していきます!

クランチ(腹筋)

まず、足を上げ写真のような姿勢を取ります。足がつらいときは椅子の上に足を置いても大丈夫です!

そうしたら、体を起こしていきます!この時におへそを見るようにするとより効率が上がります。

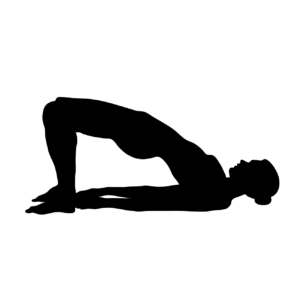

ヒップリフト

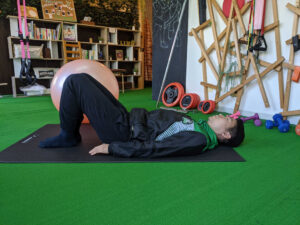

こちらはお尻を鍛える種目で、写真のような姿勢を作ります。

そうしたら、お尻を上げていきます。

ヒップリフト(キープ)

こちらはヒップリフトと似ているのですが、足を遠ざけることで太ももの裏に効いてきます。

やり方は、写真のような姿勢を取り、15~30秒キープします。

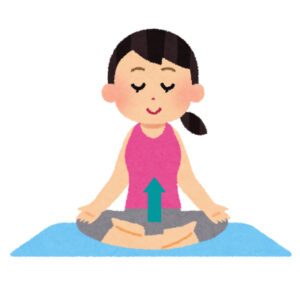

反り腰の改善方法【ストレッチ】

先述した通り、反り腰になってしまう原因として特定の部位が硬くなっている場合があります。

なので、その筋肉をストレッチして伸ばしていく必要があります。

ストレッチが必要な筋肉、その方法は以下の通りです。

是非行ってみてください!

大腿四頭筋(太ももの前)

こちらは写真のような姿勢を取り、ひざをなるべく床に近づけるように行います。60~90秒行いましょう。

腸腰筋

こちらはおなかと足にまたがっている筋肉で、働きとしては大腿四頭筋と似ています。

やり方は、写真と同じようにして重心を前方に置きます。60~90秒行いましょう。

脊柱起立筋群(腰、背中)

こちらは一番起因している場所なので、重点的に伸ばしていきましょう。

やり方は写真のような姿勢を取り、肩やひざが浮かないように注意して行います。60~90秒行いましょう。

猫背の改善方法【食事制限、ヒールの高い靴を履かない】

原因の一つに、脂肪の増加や高いヒールの靴を履くことによって前方に身体が傾きそれを正そうとして腰を反る姿勢になってしまうことが挙げられます。

なので、そうならないようにお酒や脂の多い食材を控える、なるべくスニーカーなどのヒールの高い靴を履かないようにするということを意識して生活すると良いでしょう!

反り腰の改善方法まとめ

今回、反り腰について紹介しましたが如何だったでしょうか?

●反り腰によって起こる症状

●反り腰になってしまう原因

●反り腰の改善方法

を説明し、改善方法については

●トレーニング

●ストレッチ

●意識すること

の3つを紹介しました!

今回ご紹介した改善方法を行ってみて、なかなか治らない。完全に治したいという方は、是非一度コネクトに足を運んでみてください!

**********

Co-nectは、肩こり腰痛等の不調改善のためのストレッチ・もみほぐしから、より日常生活が快適になるための疲れにくいカラダ作り、ダイエットのためのトレーニングまでをサポートする「ボディメンテナンスサービス」です。一人一人のお悩みにトレーナーがマンツーマンで向き合い、サポートし、改善へと導きます。

東京の神楽坂に店舗がある他、オンラインのレッスンも実施しています!

トレーニングやストレッチを自分一人で行うのに不安がある方、自分に合ったトレーニングメニューが欲しい方、定期的に体をメンテナンスしたい方は、ぜひホームページをご覧ください。体験も受付中です!一緒にco-nectしていきましょう!

**********

この記事を書いたトレーナー:りょう

コネクトを主軸に、様々な活動をしているスポーツ整体師。自身のトレーニング経験を元に、キレイに服を着こなせる身体を作るためのトレーニングや、腰痛や肩こりなどの、痛みの本質的な原因を取り除くトリガーポイント療法を主に行っている。

ここまでで、

ここまでで、

いかがでしたか?

いかがでしたか? 秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。

秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。

骨盤の歪み矯正に必要なストレッチのメカニズムが分かったところで、ここからは自宅でも簡単にできる骨盤の歪み矯正に効果的なストレッチを紹介していきます!

骨盤の歪み矯正に必要なストレッチのメカニズムが分かったところで、ここからは自宅でも簡単にできる骨盤の歪み矯正に効果的なストレッチを紹介していきます!

〈やり方〉

〈やり方〉 〈やり方〉

〈やり方〉 〈やり方〉

〈やり方〉

〈やり方〉

〈やり方〉

〈やり方〉

〈やり方〉 秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。

秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。

まず、生理痛が重い時にはどんなストレッチが効果的なのでしょうか?ポイントは、骨盤周辺の筋肉を動かす又はリラックスさせること。生理痛は、子宮内膜を排出しようと子宮がギューッと収縮することによって起こるものです。また生理中にはホルモンの影響で体温が下がり血管も収縮するので、骨盤内の血流が悪くなります。血流が滞ることでさらに痛みを促進してしまうのです。

まず、生理痛が重い時にはどんなストレッチが効果的なのでしょうか?ポイントは、骨盤周辺の筋肉を動かす又はリラックスさせること。生理痛は、子宮内膜を排出しようと子宮がギューッと収縮することによって起こるものです。また生理中にはホルモンの影響で体温が下がり血管も収縮するので、骨盤内の血流が悪くなります。血流が滞ることでさらに痛みを促進してしまうのです。 生理中のストレッチでは、以下2つの動きは避けましょう。

生理中のストレッチでは、以下2つの動きは避けましょう。 〈やり方〉

〈やり方〉 〈やり方〉

〈やり方〉 〈やり方〉

〈やり方〉 〈やり方〉

〈やり方〉 さて、ここまで生理痛が重い時に自分でできるストレッチを紹介しました。

さて、ここまで生理痛が重い時に自分でできるストレッチを紹介しました。 本記事では、生理痛が重い時におすすめのストレッチを、強度とシチュエーション別に紹介しました。

本記事では、生理痛が重い時におすすめのストレッチを、強度とシチュエーション別に紹介しました。 画像〈https://melos.media/training/50750/〉

画像〈https://melos.media/training/50750/〉

秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。

秋田を拠点に活動する、ヨガインストラクター。運動やトレーニングとしてのヨガはもちろん、ストレスや自分自身と上手に向き合うメソッドであるヨガの哲学に強く魅了され、「セルフメンテナンス」と「セルフラブ」を合言葉に、心も体もしなやかにほぐすヨガを届けるため奮闘中。